Les arts du Tibet, de l'architecture des monastères et des peintures thangka à l'opéra et à la musique traditionnels. Ces arts font tous partie du chemin spirituel tibétain.

Le peuple tibétain est souvent considéré comme entouré d'une aura de mystère. Sa sagesse, sa compréhension de la vie, sa compassion, sa tolérance et sa paix intérieure façonnent la culture du Tibet.

La simplicité de la vie, la spiritualité et la richesse des coutumes et traditions confèrent à cette région sa force et son caractère.

L'art et l'architecture tibétains, profondément enracinés dans la spiritualité, ont toujours été principalement de nature religieuse. Selon la perspective tibétaine, une œuvre achevée possède sa propre existence et un pouvoir inhérent qui guide le spectateur vers la spiritualité.

Au Tibet, les artistes étaient souvent des moines ou des laïcs pieux ; l'acte de création en lui-même était souvent une forme de méditation ou de pratique spirituelle. Les noms des artistes étaient fréquemment omis sur les cadres, car l'accent était mis sur l'acte et non sur l'individu.

En architecture, le chorten, ou stupa tibétain, s'inspire des prototypes indiens et se compose d'une ou plusieurs bases carrées, d'un balcon carré, d'un dôme en forme de bulbe et d'un mât soutenant des parasols, surmonté d'un fleuron en forme de flamme.

Le Tibet est célèbre pour ses gigantesques monastères-villes, qui abritent des milliers de moines. Celui de Tashi Lumpo, construit au XVe siècle, est le siège du Tashi Lama.

Ce complexe labyrinthique est composé de longues rues de cellules qui entourent des cours. Au centre se trouve un sanctuaire. Le monastère du XVIIe siècle à Lhassa comprend le palais du Potala, résidence du Dalaï Lama, et une série de gratte-ciel monastiques qui font écho aux formes des sommets montagneux environnants.

Le célèbre stupa de Gyantse

La sculpture tibétaine, souvent sous forme de statuettes en bronze doré, se compose de figures minces et élégantes à la tête en forme de cœur, ressemblant aux figures indiennes Pala ou népalaises et fréquemment ornées de bijoux élaborés.

Le métal, l'argile, le stuc, le bois, la pierre et le beurre sont tous utilisés dans la création d'images sculpturales, mais le métal est de loin le plus connu, car on rencontre le plus souvent de petites images en bronze, faciles à transporter, représentant une grande variété de divinités de méditation.

Néanmoins, l'argile et le stuc sont utilisés depuis l'Antiquité, en particulier pour la création de très grandes images installées dans les monastères et les temples.

Le bois est également largement utilisé, finement sculpté pour les entrées des temples et les piliers intérieurs, ainsi que pour les couvertures des écritures saintes dans les bibliothèques des monastères.

Les œuvres d'art sont généralement commandées par des monastères ou des mécènes laïcs, et leur exécution suit généralement des règles canoniques strictes en matière de proportions, de symboles et de couleurs, conformément aux manuels artistiques.

Les sculptures en beurre sont des sculptures complexes et multicolores réalisées à partir de beurre de yak et de pigments, créées pour des festivals religieux tels que le Grand Festival de prière de Monlam. Ce sont des œuvres d'art éphémères, qui fondent, soulignant une fois de plus le thème de l'impermanence.

La signification des divinités sculptée

Les nombreuses divinités au Tibet ne sont pas des dieux à vénérer au sens occidental du terme, mais représentent plutôt différents aspects de l'esprit (par exemple, la compassion, la sagesse, le pouvoir) utilisés comme points de focalisation dans la méditation.

Les peintures tibétaines les plus courantes sont les thangkas, ou peintures sur rouleau, généralement réalisées avec des couleurs vives sur de la toile de coton, plus rarement sur de la soie.

Les thangkas sont traditionnellement montées dans des cadres en brocart de soie avec une tige ou une latte en haut et en bas afin de pouvoir être facilement accrochées. Comme elles peuvent également être facilement enroulées, les thangkas peuvent être rangées ou facilement transportées d'un endroit à un autre.

Les lamas itinérants les utilisaient comme icônes de dévotion personnelle et pour sanctifier les tentes dans lesquelles ils dispensaient leurs enseignements sur la doctrine bouddhiste. Elles sont également utilisées comme supports pédagogiques efficaces.

Dans la plupart des foyers tibétains, les thangkas, ainsi que de petites statues en bronze, font partie intégrante de l'autel familial et constituent un vecteur visuel du dharma.

Les figures centrales des thangkas peuvent suivre les modèles népalais ou indiens, mais leurs détails décoratifs, tels que les volutes de nuages, les fleurs et les motifs architecturaux, sont souvent d'origine chinoise. Il est difficile de dater ces peintures, car le texte, les canons de proportion et les règles techniques de fabrication sont restés pratiquement inchangés depuis des siècles.

Le symbolisme est très complexe. Les peintures fortement schématisées représentent des diagrammes rituels, des scènes du panthéon des divinités et la roue de la vie.

Les manuscrits sont souvent ornés de peintures miniatures, tout comme leurs couvertures en bois et les jeux de cartes d'initiation, appelés tsakali, qui constituent un autre support de la peinture miniature.

La technique des thangkas

Les couleurs sont traditionnellement fabriquées à partir de minéraux et de colorants végétaux. Avant leur application, elles sont désaturées à des degrés divers dans de la chaux et mélangées à de la gomme arabique bouillie.

Ces couleurs conservent si bien leur intensité que de nombreux thangkas anciens ont encore des couleurs éclatantes. Aujourd'hui, les artistes tibétains utilisent également des colorants synthétiques modernes.

Les artistes doivent d'abord préparer la toile en la tendant et en appliquant une couche de gesso (craie et colle). L'esquisse initiale est dessinée à l'aide d'une grille basée sur des directives strictes afin de garantir la précision spirituelle. Ce n'est qu'ensuite que la couleur est appliquée.

Profondément influencée par le bouddhisme tibétain, la musique tibétaine est avant tout de nature religieuse. Les mélodies ethniques intègrent également des caractéristiques musicales provenant d'Inde, du Bhoutan, du Népal et d'ailleurs. Enrichie au fil des siècles, la musique tibétaine a développé un caractère unique, incorporant diverses influences ethniques. D'une certaine manière, la musique tibétaine reflète l'héritage culturel de la région transhimalayenne, tout en mettant en valeur la culture tibétaine.

Les danses et les chants sont un symbole puissant de l'art tibétain, où les gens incarnent l'expression artistique dans leur âme. Chaque artiste est à la fois chanteur et danseur.

Le style de chant des Tibétains est assez particulier, et leurs chansons sont chantées à partir de la gorge de manière à ce que le son résonne dans la vallée et puisse être entendu même à grande distance. Le peuple tibétain considère cela comme l'un des moyens de diffuser ses croyances et sa religion aussi loin que possible.

Quels sont les instruments traditionnels tibétains ?

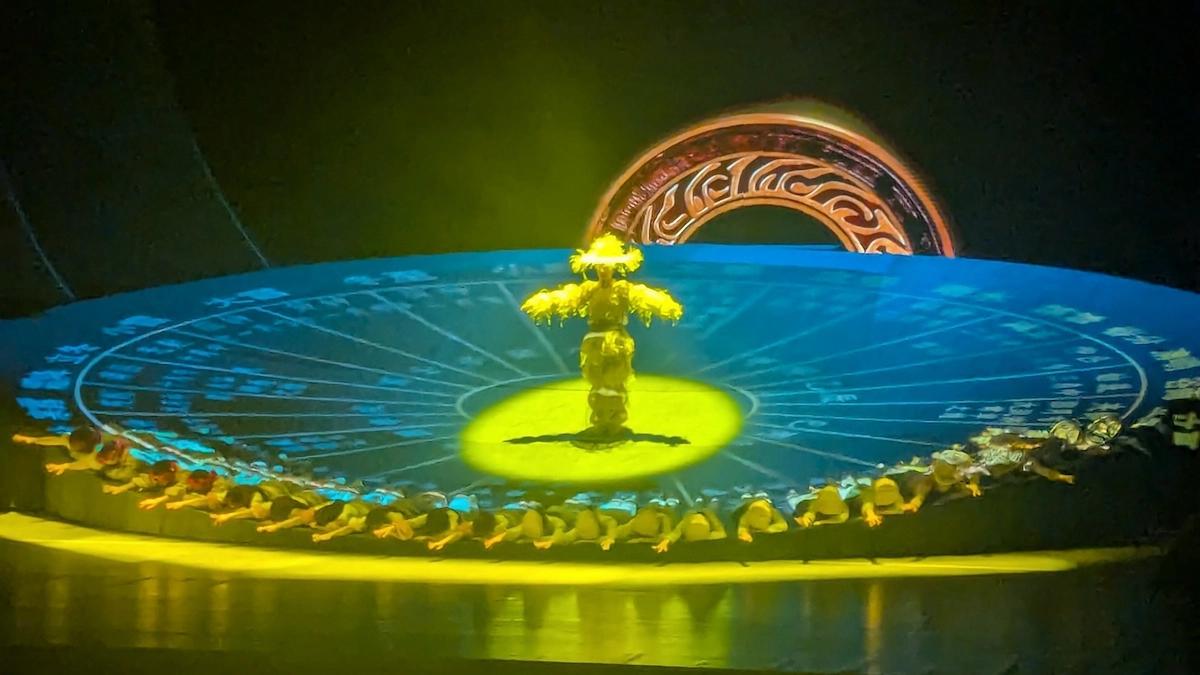

Concert au palais d'été Norbulingka

Les danses ont également un aspect divertissant. Elles sont généralement exécutées lors de divers festivals ou célébrations. Les danses telles que le Guoxie, le Duixie (claquettes tibétaines) et le Quamo occupent une place importante dans les événements culturels au Tibet.

La danse Langmar de Lhassa est une danse musicale traditionnelle tibétaine originaire de Lhassa. Le nom Langmar fait référence au monticule Langmar du palais du Potala, où elle a été exécutée pour la première fois. Son style combine chant et danse.

Au fil du temps, la danse Langmar s'est répandue dans tout le Tibet, incorporant des mouvements de danse similaires au rythme Duisher. La danse Langmar combine à la fois chant et danse. Aujourd'hui, la Langmar reste profondément ancrée dans la tradition folklorique, et les visiteurs peuvent encore assister à des spectacles de Langmar lors de festivals à travers le Tibet.

Il s'agit d'une danse religieuse importante exécutée par des moines lors de festivals. Les danseurs portent des masques et des costumes élaborés représentant des divinités, des protecteurs (Dharmapalas) ou des squelettes. Son but est de détruire les forces du mal et d'accorder des bénédictions aux spectateurs.

L'opéra tibétain, connu sous le nom de « Lhamo », est une tradition culturelle ancienne aux origines mystérieuses.

Cette forme d'art est réputée comme « le fossile vivant de la culture traditionnelle tibétaine », avec une histoire de plus de 600 ans (400 ans de plus que l'opéra traditionnel de Pékin).

Une belle légende entoure la naissance de l'opéra tibétain. Afin de collecter des fonds pour la construction de ponts en fer sur les principaux fleuves du Tibet, un constructeur de ponts nommé Drupthok Thangthong Gyalpo a réuni une troupe de sept magnifiques artistes pour chanter et danser à travers le Tibet. On pense que cette troupe itinérante est à l'origine de l'opéra tibétain moderne.

Initialement appelé « Ace Lhamo », qui signifie « sœur fée » en dialecte tibétain, cet art a immortalisé Thangthong Gyalpo en tant que père de l'opéra tibétain.

L'opéra tibétain suit une structure distinctive en trois parties :

Le prélude présente les acteurs et fournit une exposition, expliquant l'intrigue qui se déroulera dans la représentation principale.

L'opéra principal présente le récit dramatique lui-même, avec des costumes élaborés, des masques et de la musique traditionnelle.

L'épilogue se termine par une cérémonie de bénédiction, au cours de laquelle les spectateurs offrent traditionnellement des hada (écharpes de soie cérémonielles) et font des dons aux artistes.

Cette forme d'art ancienne continue de prospérer à la fois comme divertissement et comme pratique spirituelle.

L'utilisation de masques est au cœur de l'opéra tibétain, servant de langage visuel qui communique instantanément les types de personnages au public.

Chaque couleur a une signification symbolique spécifique :

les masques rouges représentent les rois et les souverains, les verts symbolisent les reines et les femmes nobles, les jaunes sont réservés aux divinités et aux grands lamas, les blancs indiquent les personnages vertueux et purs de cœur, tandis que les masques moitié blancs, moitié noirs marquent les personnages sinistres ou fourbes.

Ce système de codes couleurs permet au public de comprendre immédiatement la position morale et sociale de chaque personnage.

L'opéra tibétain puise ses riches récits dans les légendes bouddhistes, l'histoire tibétaine et les mythes anciens, mêlant enseignements spirituels et narration dramatique.

Les œuvres les plus célèbres appartiennent aux « Huit grands opéras », un recueil de contes classiques qui constituent le répertoire principal.

Parmi celles-ci, « La princesse Wencheng » raconte l'histoire d'une princesse chinoise qui a épousé le roi tibétain Songtsen Gampo, symbolisant l'échange culturel entre le Tibet et la Chine.

« Drimey Kunden » présente un récit puissant de générosité et de sacrifice suprêmes, explorant les thèmes bouddhistes de la compassion et du mérite spirituel.

Ces arts ne sont pas seulement décoratifs, mais constituent un système vivant de connaissances, d'histoire et de pratiques spirituelles qui continuent de définir l'identité tibétaine.

Peinture représentant un dieu tibétain dans un temple